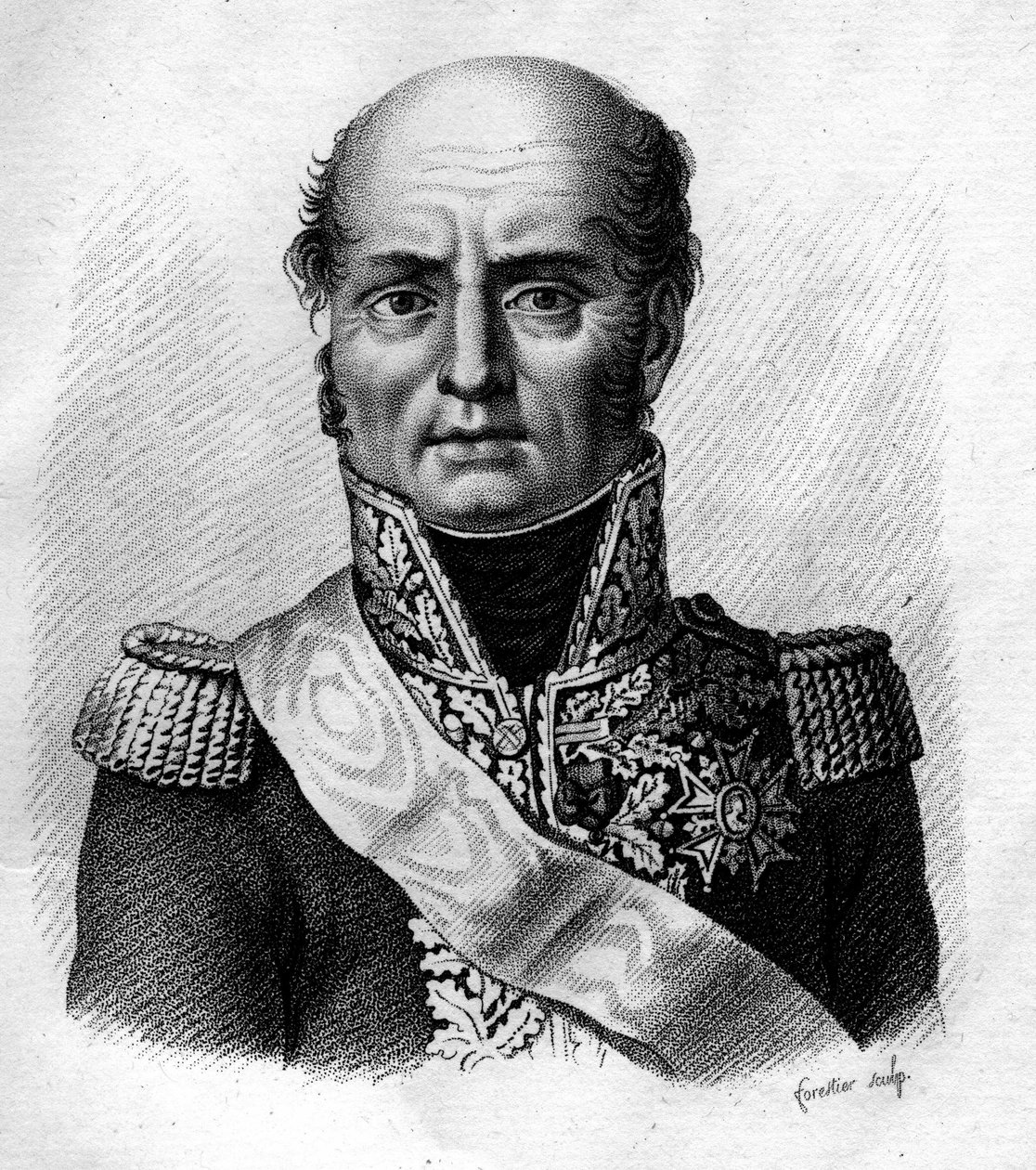

Louis-Nicolas Davout

Duc d’Auerstaedt, Prince d’Eckmühl

Louis-Nicolas Davout, duc d’Auerstaedt et prince d’Eckmühl, fut l’un des maréchaux d’Empire les plus compétents et les plus redoutés de Napoléon Bonaparte. Surnommé “le Maréchal de fer”, il se distingua par sa discipline rigoureuse, son intégrité et son génie militaire, devenant un pilier essentiel de l’armée napoléonienne.

Jeunesse et débuts militaires

Louis-Nicolas Davout naquit le 10 mai 1770 à Annoux, en Bourgogne, dans une famille de petite noblesse terrienne. Il intégra l’école militaire de Brienne à 15 ans, puis l’école militaire de Paris, où il reçut une formation solide qui posa les bases de sa carrière.

En 1791, il rejoignit les forces révolutionnaires et servit comme officier dans les guerres contre les monarchies européennes. Pendant cette période, il démontra une aptitude exceptionnelle pour le commandement et une rigueur qui devint sa marque de fabrique. Il fut rapidement promu général de brigade en 1794.

Carrière sous le Consulat et l’Empire

Davout attira l’attention de Napoléon Bonaparte pour ses qualités de commandant discipliné et son habileté tactique. En 1804, il fut nommé maréchal d’Empire, devenant à 34 ans l’un des plus jeunes maréchaux du régime.

- Bataille d’Austerlitz (1805) : Davout joua un rôle clé dans cette victoire majeure, notamment en effectuant une marche forcée impressionnante pour renforcer l’aile droite de l’armée française. Son action fut décisive pour la victoire.

- Bataille d’Auerstaedt (1806) : Commandant un corps de seulement 27 000 hommes, il affronta et battit l’armée prussienne, forte de 60 000 soldats, dans l’une des victoires les plus éclatantes de l’histoire militaire. En récompense, Napoléon le nomma duc d’Auerstaedt.

- Campagne d’Allemagne et d’Autriche (1809) : À Eckmühl, Davout joua un rôle crucial dans la défaite des Autrichiens. Ses compétences en tant que stratège et sa capacité à diriger des troupes avec une efficacité sans faille firent de lui l’un des généraux les plus fiables de Napoléon.

Guerre de Russie et retraite

Pendant la campagne de Russie (1812), Davout commanda le Ier Corps d’armée, l’un des meilleurs de l’armée française. Sa discipline rigoureuse permit à ses troupes de rester relativement intactes pendant la retraite catastrophique. Cependant, ses relations avec d’autres maréchaux, notamment Murat et Ney, furent tendues, Davout étant souvent perçu comme autoritaire et intransigeant.

En 1813, lors de la campagne d’Allemagne, il défendit Hambourg avec une ténacité remarquable contre les forces coalisées, même après l’abdication de Napoléon en 1814. Il ne rendit la ville qu’après avoir reçu un ordre officiel du gouvernement français, ce qui témoigne de sa loyauté et de son dévouement.

Les Cent-Jours et la fin de carrière

Pendant les Cent-Jours (1815), Davout rejoignit Napoléon et fut nommé ministre de la Guerre. Il réorganisa l’armée française avec une efficacité exemplaire et joua un rôle clé dans la préparation des forces avant la bataille de Waterloo, bien qu’il ne participât pas directement aux combats.

Après la défaite de Waterloo et la seconde abdication de Napoléon, Davout fut écarté par la monarchie restaurée. Il refusa de collaborer avec Louis XVIII et fut contraint de vivre dans l’ombre. En 1819, il retrouva une partie de ses droits et fut réintégré comme pair de France.

Mort et héritage

Davout mourut le 1er juin 1823 à Paris, à l’âge de 53 ans.

Son nom est inscrit sous l’Arc de Triomphe, en hommage à ses contributions aux grandes victoires napoléoniennes. Souvent critiqué pour son austérité et sa rigueur, il fut néanmoins respecté pour sa loyauté et son intégrité. Napoléon lui-même déclara que Davout était le seul de ses maréchaux capable de diriger une armée entière seul. Aujourd’hui, il est reconnu comme l’un des meilleurs généraux de son époque, un homme qui combina discipline, stratégie et courage pour servir l’Empire français.